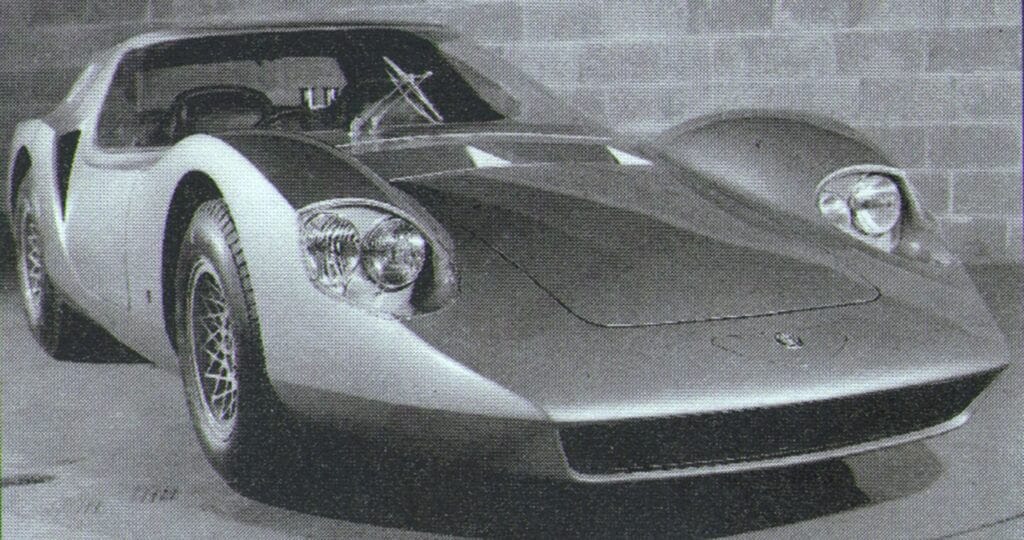

Alfa Romeo Scarabeo

Der Alfa Romeo Scarabeo debütiert im Oktober 1966 auf der Pariser Autoshow. Er war offiziell ein Konzeptfahrzeug und inoffiziell der Versuch, die Grenzen zwischen Renntechnik und Straßentauglichkeit aufzulösen. Er entstand in einer Zeit, als Alfa Romeo an zwei Fronten gleichzeitig experimentierte: auf der Rennstrecke mit dem Tipo 33 – und in der Ideenwerkstatt mit OSI, den Officine Stampaggi Industriali in Turin. Während andere Hersteller sich mit Chrom und Komfort schmückten, fragte man in Arese: Wie leicht kann ein Sportwagen sein, bevor er auseinanderfällt?

![]()

Das Jahr 1966 war ein Wendepunkt. Ferrari verkaufte an Fiat, Lamborghini baute V12 für die Straße, und Alfa Romeo wollte beides: Technik und Temperament. Giuseppe Busso und Orazio Satta Puliga, die Architekten des Alfa-Geistes, entwickelten parallel den Tipo 33 – ein Mittelmotor-Rennwagen mit revolutionärem Chassis. Doch für den Alltag war das Konzept zu teuer. Also entstand ein Nebenprojekt: Scarabeo.

Alfa Romeo Scarabeo/Foto Stellantis

Das Ziel: ein kompakter Sportwagen, der die Architektur des Tipo 33 in eine alltagstaugliche Hülle überträgt. Die Umsetzung überließ man OSI, einer jungen Karosseriebaufirma, die zuvor mit Fiat und Ford experimentiert hatte. Das Design verantwortete Sergio Sartorelli – der Mann, der später den VW Karmann Ghia Typ 34 zeichnete.

Das Herz des Scarabeo war kein V8, sondern der 1,6-Liter-Vierzylinder aus der GTA. Ein drehfreudiger Twin-Cam-Motor, 115 PS stark, montiert quer hinter den Sitzen. Klingt unspektakulär, war aber genial, denn der Motorblock lag auf der linken Seite des Chassis, die heißen Abgase liefen rechts am Fahrer vorbei, und das gesamte Paket blieb kompakt genug, um das Auto unter 700 Kilo zu halten.

Alfa Romeo Scarabeo/Foto Stellantis

Das Chassis bestand aus Stahlrohren in H-Form, in deren Längsträgern die Kraftstofftanks integriert waren – ein Trick, der später im Tipo 33 wieder auftauchte. Der Fahrer saß rechts, der Beifahrer links leicht versetzt – Gewichtsverteilung über Ästhetik. Vorne verbaute Alfa Romeo Radaufhängung, Lenkung und Federbeine aus dem Renault R8.

Die erste Version des Scarabeo hatte keine Türen. Stattdessen klappte man die komplette Windschutzscheibe samt Dach wie eine Kanzel nach vorn. Das sah aus wie der Einstieg wie in einem Flugzeug, bot aber Null Komfort. Später folgte eine Variante mit konventionellen Türen, doch der Eindruck blieb, als sei der Scarabeo nicht mehr als ein rollendes Labor.

Alfa Romeo Scarabeo/Foto Stellantis

Im Inneren herrschte Rohzustand. Sichtbare Schweißnähte, blankes Metall, Pedale wie chirurgisches Werkzeug. Sitz und Lenkrad bildeten eine Linie, das Armaturenbrett beschränkte sich auf das Notwendigste. Die Fahrerposition lag fast auf der Hinterachse – ein Gefühl zwischen Kartbahn und Katapult.

Das Design des Scarabeo war flach, kompakt, fast schon introvertiert. Keine Exzesse, keine Flügel. Stattdessen ein Kammheck – aerodynamisch sauber, funktional, mit einem Hauch von Pininfarina-Disziplin. Sartorelli hatte verstanden, dass wahre Eleganz nicht laut sein muss.

Alfa Romeo Giulia Scarabeo Prototyp1966/Foto Stellantis

Die Front: tief eingeschnitten, mit kleinen, in Plexiglas gefassten Scheinwerfern. Das Heck: kurz und abrupt, wie abgeschnitten. Die Linie zog den Blick nach hinten – zum Motor, zur Technik, zum eigentlichen Thema.

Vom Scarabeo entstanden zwei Coupés und ein unvollendeter Barchetta-Prototyp. Es gab keine Verkaufsabsichten und auch keine Homologationspläne. Alfa Romeo hatte längst beschlossen, seine Kräfte auf den Tipo 33 und das Rennprogramm zu konzentrieren. Der Scarabeo war brillant, aber wirtschaftlich sinnlos.

Alfa Romeo Scarabeo/Foto Stellantis

Doch das Scheitern war produktiv. Viele seiner Ideen wanderten direkt in den Tipo 33 – vor allem das Chassis-Layout und die Tankintegration. Der Scarabeo war also kein Irrtum, sondern ein Probelauf für die Zukunft.

In der Rückschau ist der Scarabeo eines dieser Autos, das nie jemand fahren durfte, aber alle hätten fahren wollen. 200 km/h bei 700 Kilo – das klingt nach Fahrfreude pur. Doch Er passte nicht in das Schema – zu viel Idee, zu wenig Produkt.

Nach der Ausstellung des Exemplars in Paris wurde noch ein zweiter vereinfachter Prototyp mit Fahrersitz links sowie konventioneller Windschutzscheibe und Türen gebaut, der jedoch bei Fahrgestell und Motor dieselbe Architektur seines Vorgängers beibehielt. Dieses zweite Exemplar ist perfekt erhalten im Historischen Alfa-Romeo-Museum in Arese zu sehen. Es wurde noch eine dritte Version als Testwagen produziert, die jedoch unfertig blieb. Bei dieser war die Karosserie noch schlichter und glich der eines kielförmigen Sportboots. Auch dieses Exemplar gehört heute zu den Exponaten des Alfa-Romeo-Museums.

Fotos: Stellantis