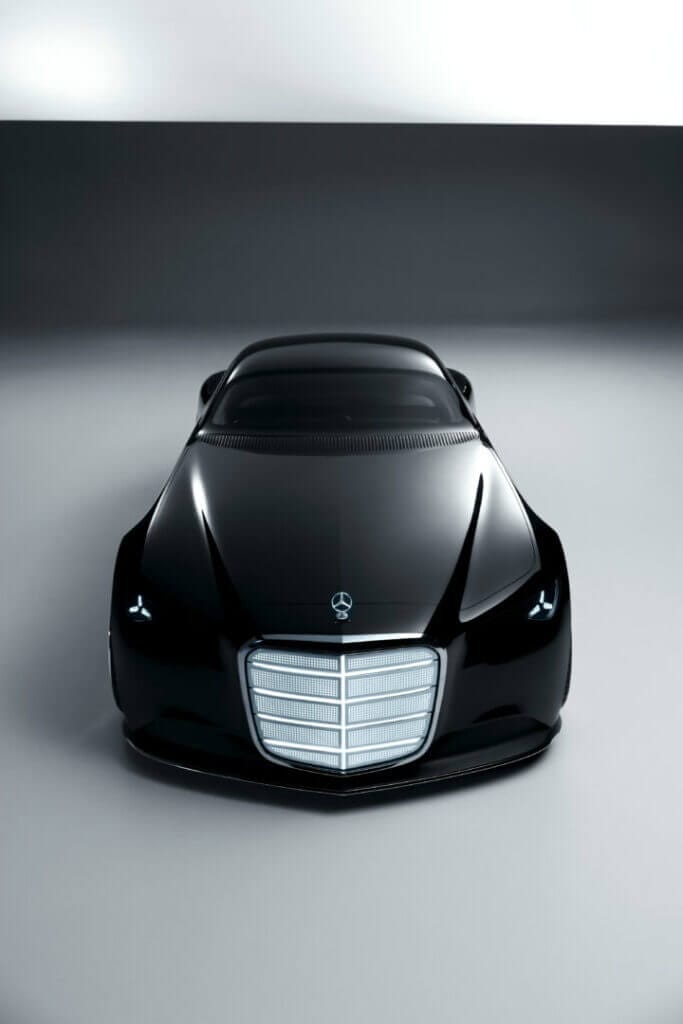

Mercedes-Benz Vision Iconic: Rückkehr der langen Linie

Mit dem Vision Iconic präsentiert Mercedes-Benz kein Serienprojekt und auch kein Mobilitätskonzept, sondern ein ästhetisches Labor. Mercedes fragt hier nicht, wie weit man fährt, sondern wie weit man denken darf.

![]()

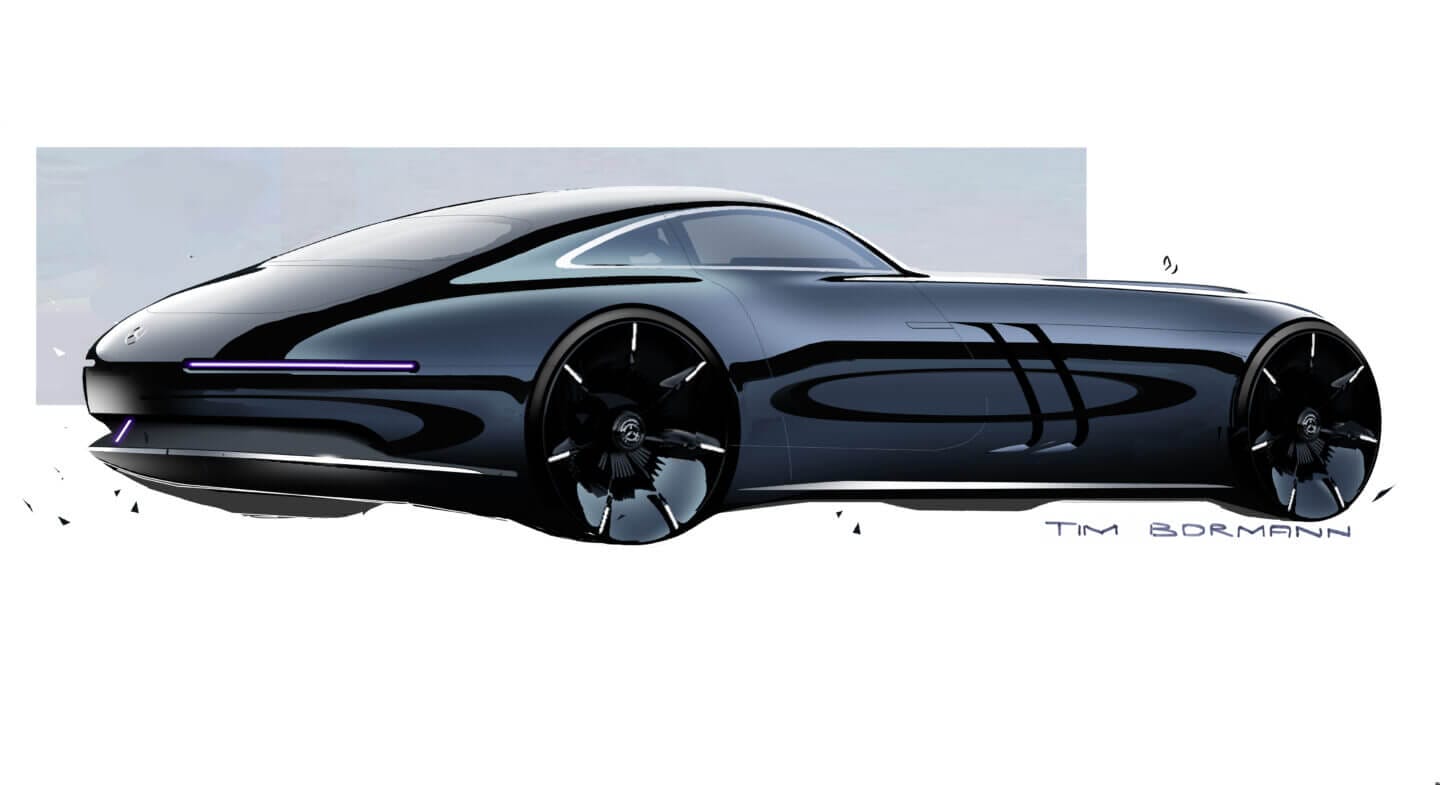

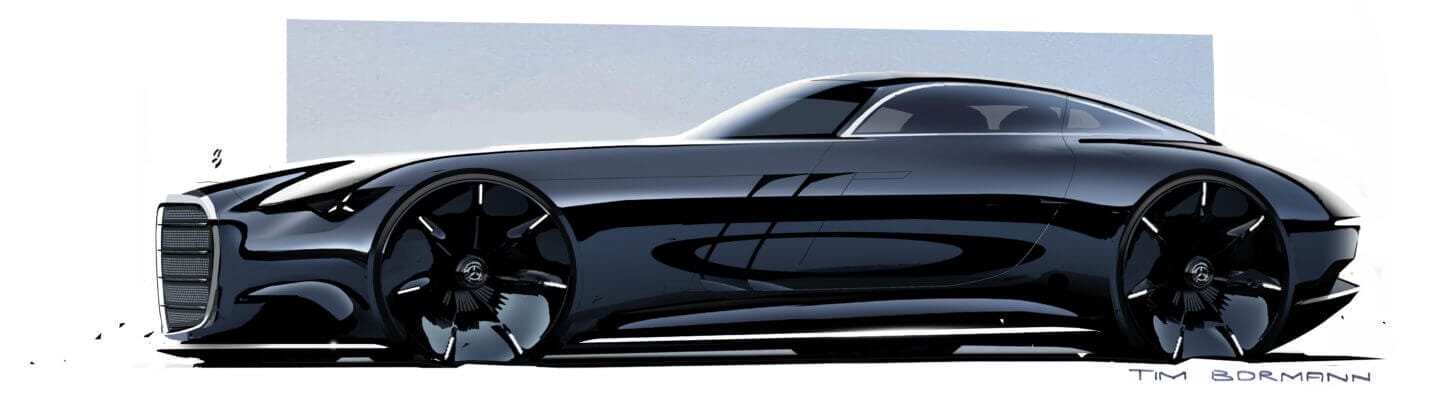

Die Form erinnert an eine Zeit, in der Länge noch Luxus bedeutete. Eine Haube wie ein Horizont, eine Kabine weit zurückgesetzt, die Achsen gestreckt. So sahen einst 540 K oder 500 K aus – automobile Architektur statt Verpackung. Der Vision Iconic übernimmt diese Geste, obwohl sie technisch keinen Sinn mehr hat. Unter der Motorhaube sitzt kein Motor. Sie existiert nur, weil Proportion Emotion ist.

Mercedes-Benz Vision Iconic/Foto: Mercedes-Benz

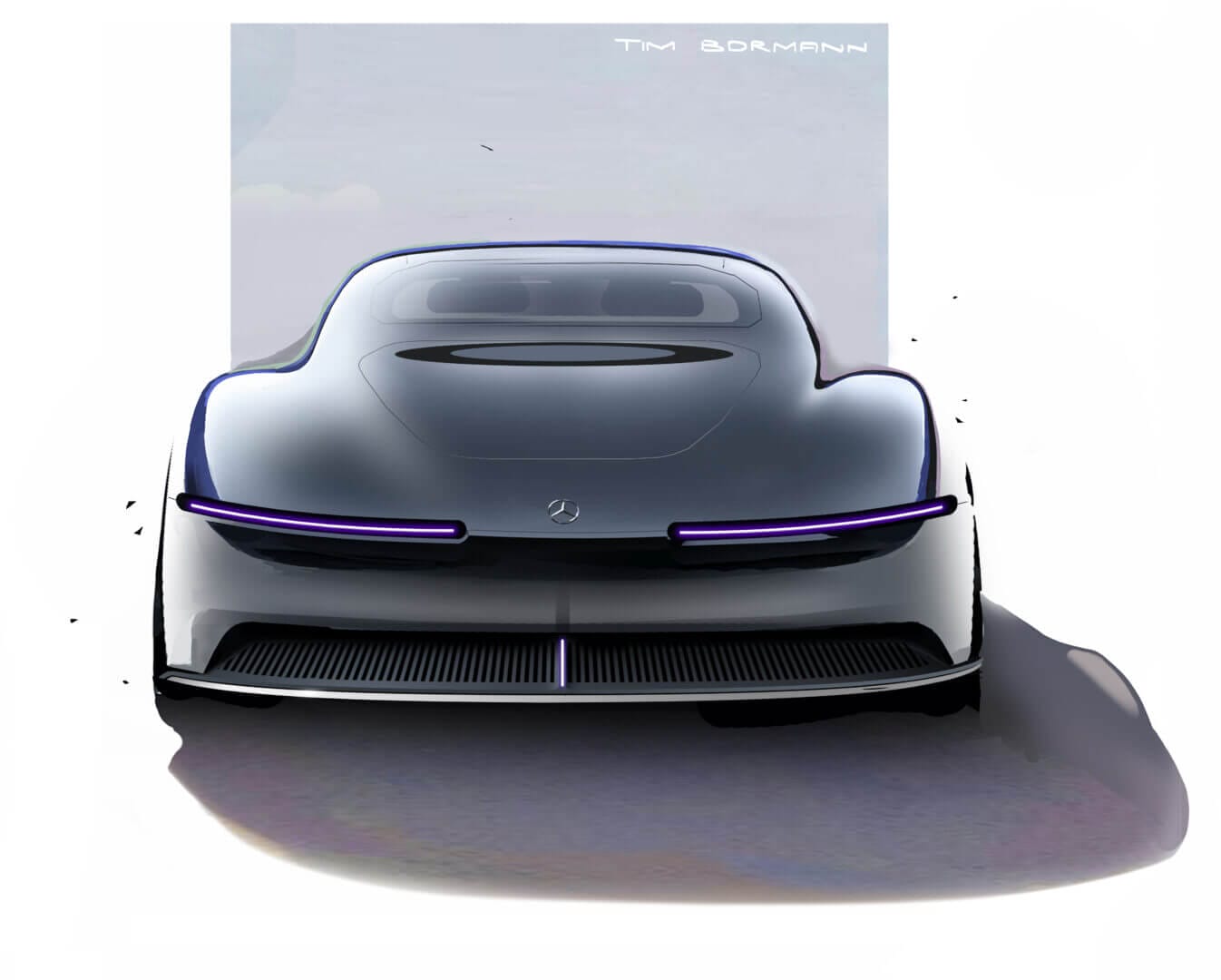

Die Front zitiert alte Muster und übersetzt sie in Licht. Der Grill ist kein Lufteinlass mehr, sondern ein Display, das Präsenz inszeniert. Mercedes greift auf vertraute Gesichter zurück – W 108, W 111, 600 Pullman – und verwandelt sie in eine digitale Maske. Der Stern auf der Haube leuchtet. Das klingt nach Dekoration, ist aber Strategie, die Licht zur neuen Oberfläche werden lässt.

Mercedes-Benz Vision Iconic: Das skulpturale Exterieur in tiefschwarzer Hochglanzlackierung/Foto: Mercedes-Benz

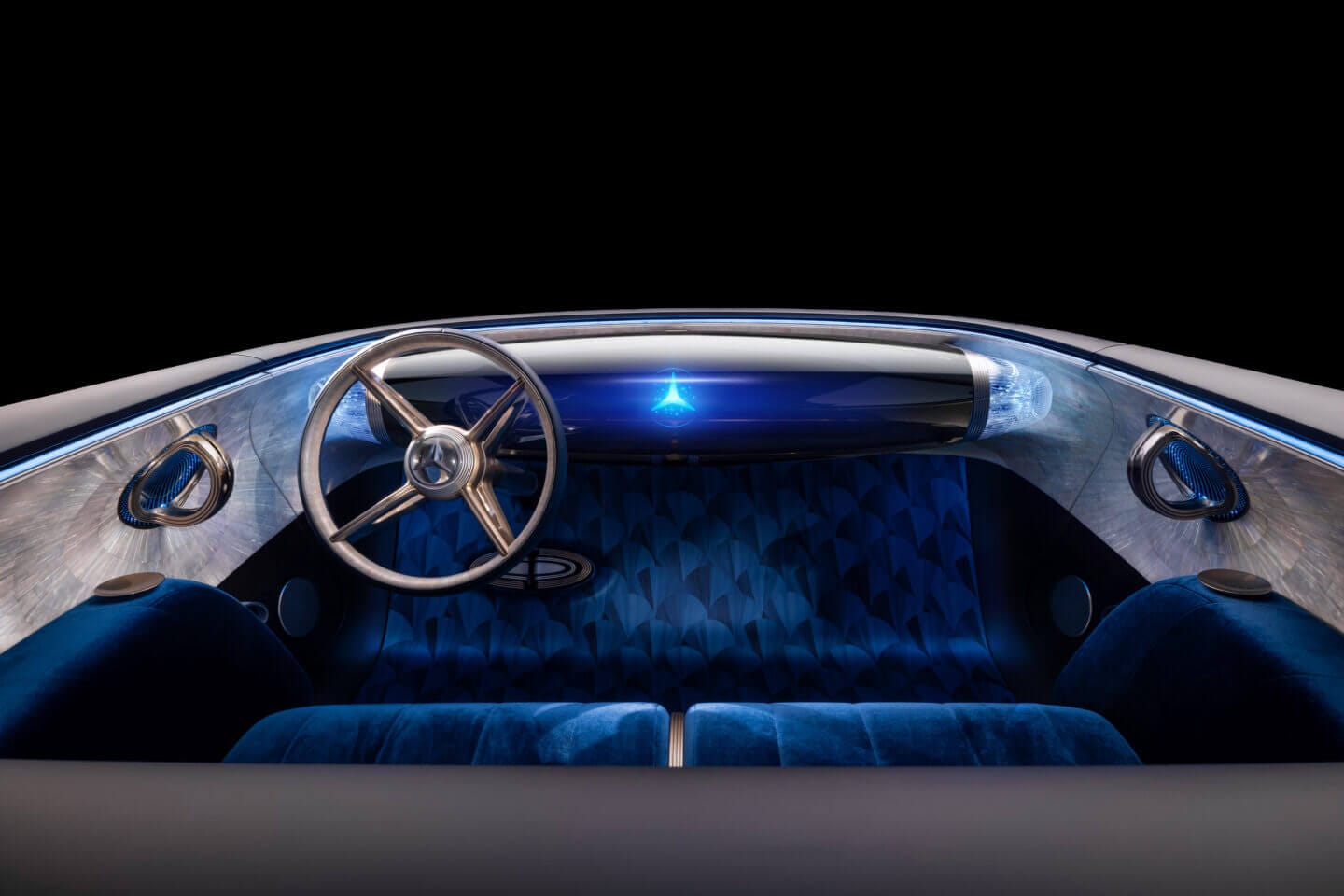

Innen herrscht Ruhe. Kein Touchscreen-Gewitter, keine leuchtende Armada. Stattdessen Glas, Samt, Messing. Der sogenannte Zeppelin – eine schwebende Skulptur mit analogen Anzeigen – ersetzt die übliche Instrumententafel. Zeiger bewegen sich, als hätten sie Gewicht. Dazwischen tauchen digitale Daten auf, verschwinden wieder. Hyperanalog nennt Mercedes das. In Wahrheit ist es die Rückkehr des Greifbaren. Materialität ist hier nicht Beiwerk, sondern Prinzip. Strohmarketerie am Boden, Perlmutt an Türen, Handarbeit, wo sonst Sensorik herrscht. Es ist der Versuch, Elektronik zu erden.

Hyper-analoges Interieur/Foto: Mercedes Benz

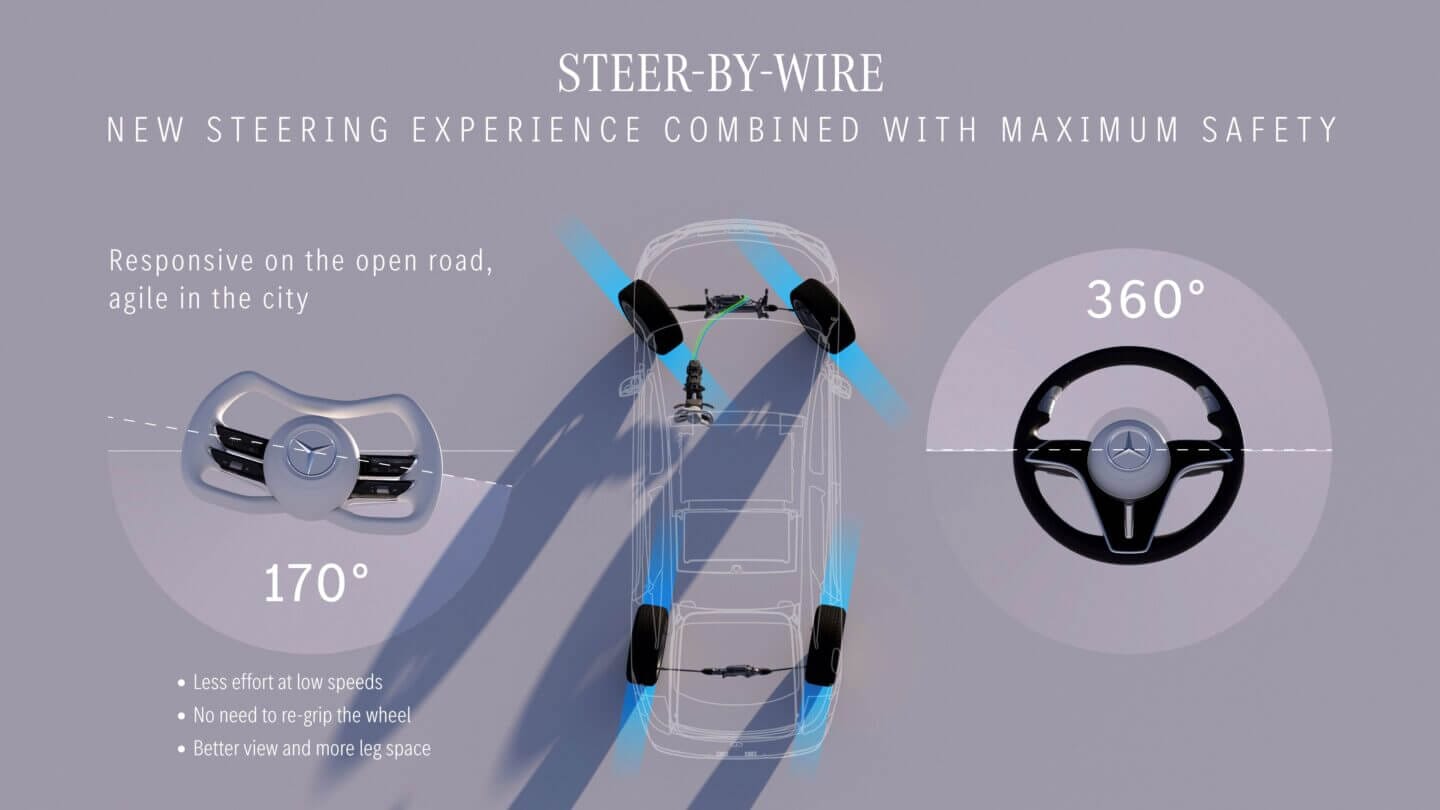

Technisch bleibt der Iconic eine Skizze. Steer-by-Wire, also Lenken ohne mechanische Verbindung, verspricht Präzision und Freiheit im Design. Hinterachslenkung kompensiert Länge. Autonomes Fahren auf Level 4 steht im Datenblatt, realistisch ist Level 2. Entscheidend ist die Richtung: Der Fahrer rückt vom Zentrum zur Seite. Fahren wird zu einem optionalen Akt.

Mercedes-Benz Vision Iconic/Foto: Mercedes-Benz

Das neuromorphe Rechnen, das Mercedes erwähnt, ist ein Konzept aus der Forschung: Chips, die wie Gehirne denken. Spikes statt Takte, Muster statt Befehle. Ziel ist weniger Energieverbrauch und geringere Reaktionszeit. Ob das je serienreif wird, ist offen. Doch es zeigt, wohin die Marke denkt – jenseits des bloßen Prozessors.

Vision Iconic: Ausgestattet mit den neuesten Technologien wie Solarlack, hochautomatisiertem Fahren Level 4 (ADAS), Steer-by-Wire und Neuromorphic Computing Foto: Mercedes Benz

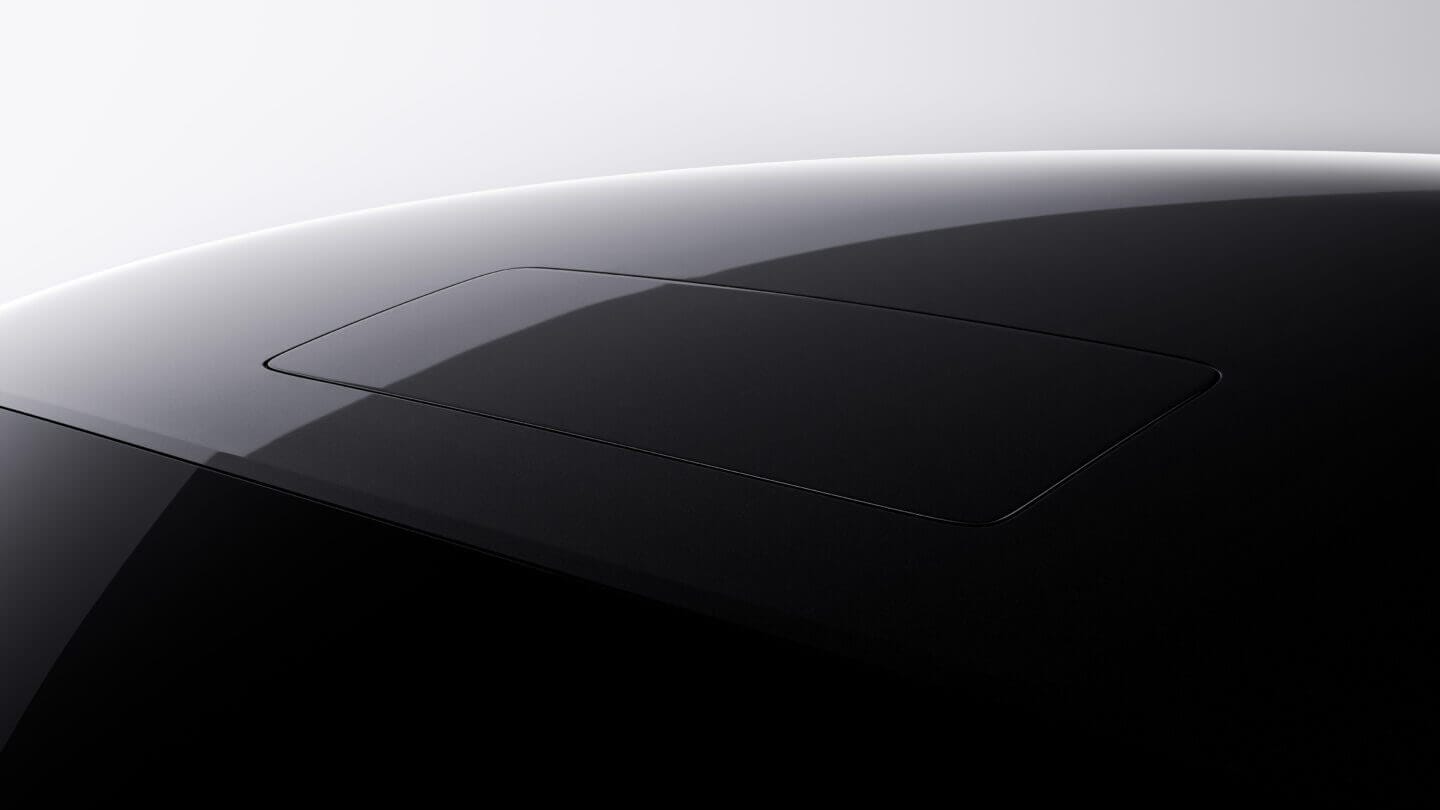

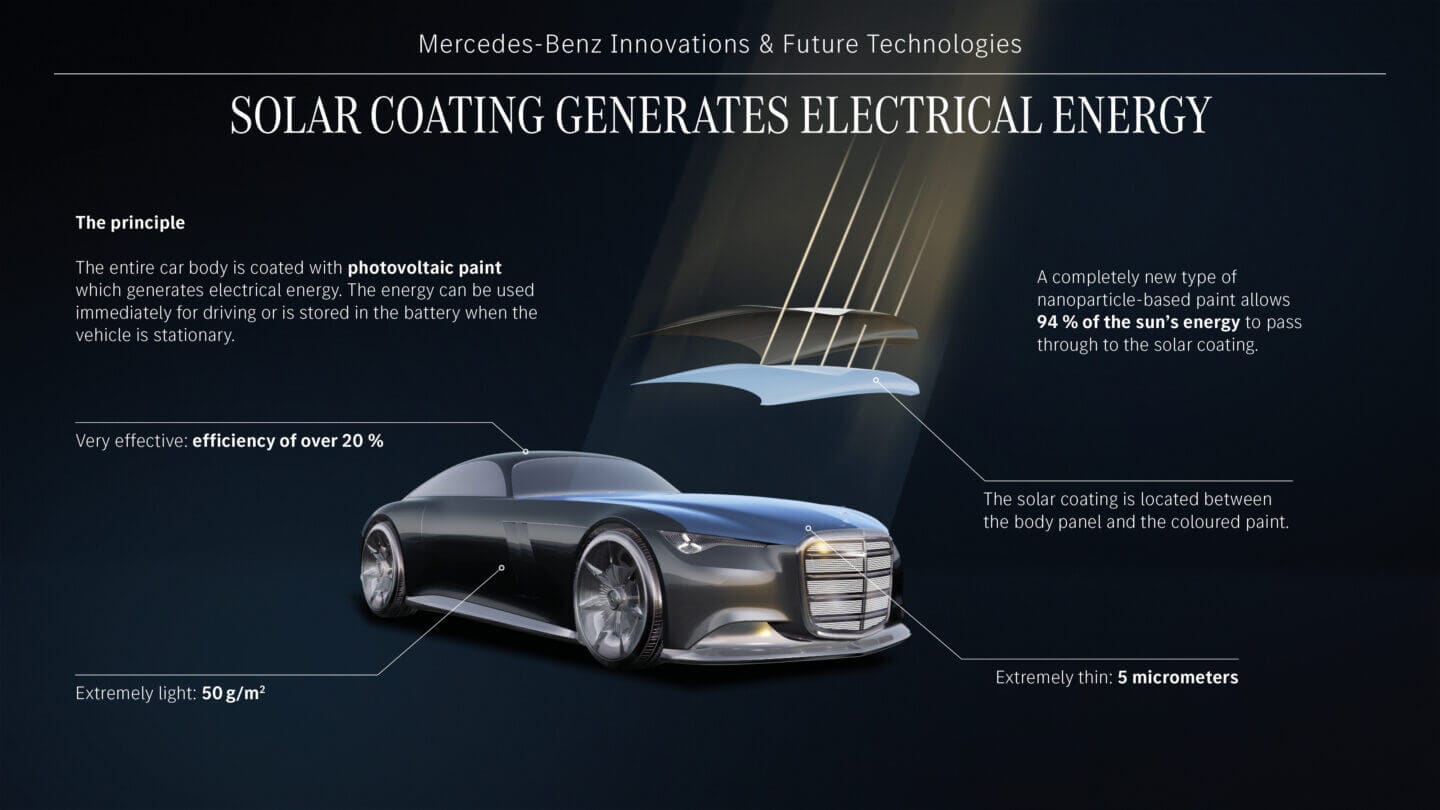

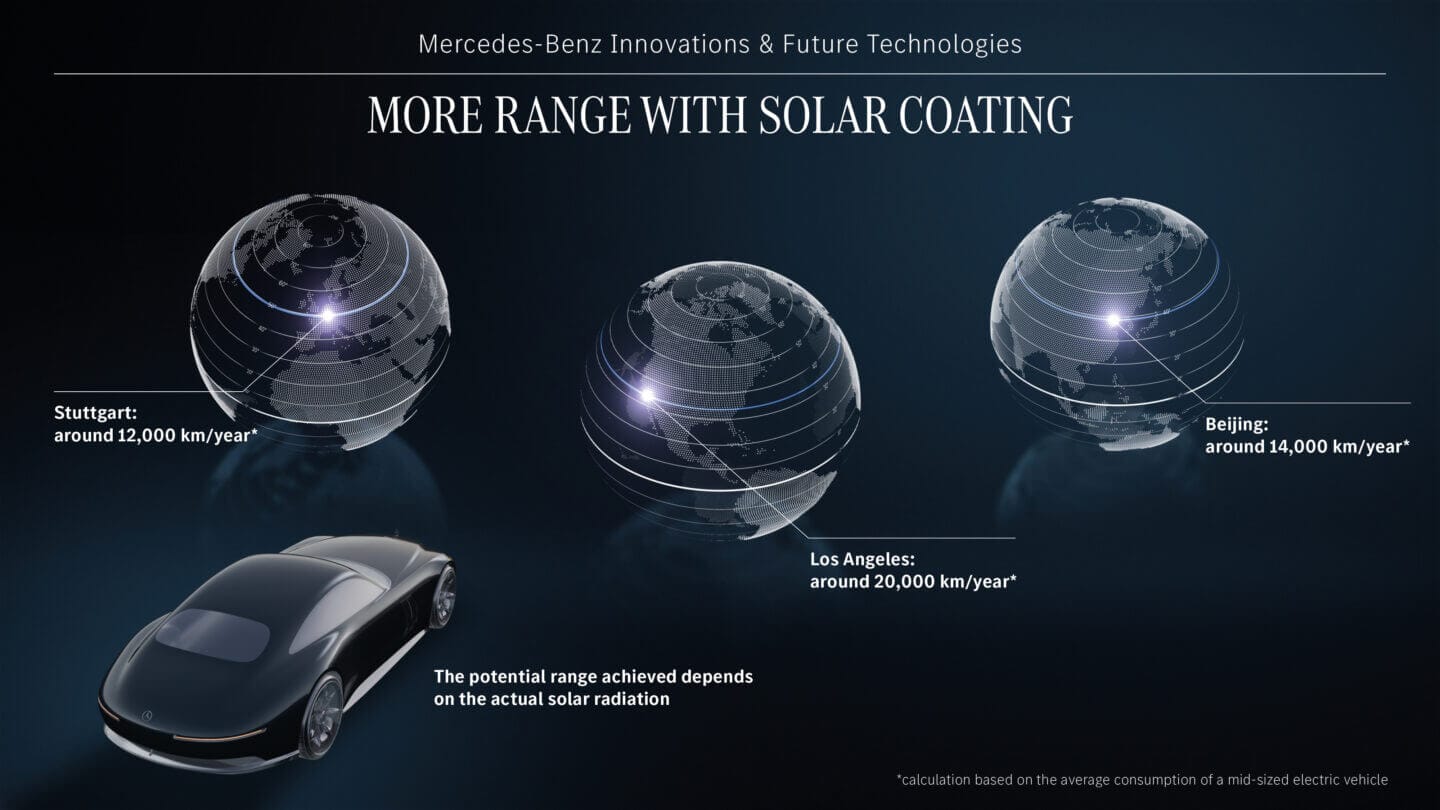

Auch der Solarlack bleibt Experiment. Eine Oberfläche, die Energie gewinnt, ohne nach Technik auszusehen. Elf Quadratmeter sollen im Idealfall Strom für bis zu 12 000 Kilometer pro Jahr liefern. Wahrscheinlicher sind ein paar Hundert. Die Haut des Autos wird zum Generator – charmante Idee, die allerdings nicht neu ist.

Mercedes-Benz Vision Iconic Premiere /Foto: Mercedes-Benz

Interessant ist, wie sehr der Vision Iconic gegen den Zeitgeist fährt. Alles an ihm widerspricht Effizienz. Die lange Haube, die Sitzbank, das Gewicht der Materialien – jedes Detail stellt die Frage: Muss Fortschritt immer leichter, glatter, unsichtbarer werden? Vielleicht ist der Iconic genau deshalb glaubwürdig. Er feiert das Überflüssige als Wert.

Mercedes-Benz Vision Iconic/Foto: Mercedes-Benz

Mercedes reiht sich damit in eine Linie von Konzepten, die mehr über Identität sagen als über Technologie. Der Maybach 6 träumte von Größe, der EQXX von Effizienz, der AVTR von Symbiose. Der Vision Iconic sucht etwas anderes: Wiedererkennbarkeit. Er ist ein Versuch, im Strom der Gleichheit ein Gesicht zu behalten.

Mercedes-Benz Vision Iconic: Das skulpturale Exterieur in tiefschwarzer Hochglanzlackierung/Foto: Mercedes-Benz

Sein Design erzählt nicht von Zukunft, sondern vom Verlust. Es erinnert daran, dass Automobile einmal Objekte mit Eigencharakter waren. Heute ähneln sich Elektrofahrzeuge wie Smartphones. Der Iconic hält dagegen. Mit Formen, die nichts erklären, und Materialien, die nichts optimieren.

Vielleicht ist das seine stärkste Aussage: Dass Design im digitalen Zeitalter nicht modern sein muss, um relevant zu sein. Ein Auto, das aussieht wie Erinnerung, kann Fortschritt besser kommentieren als eines, das Zukunft simuliert.

1935 Mercedes-Benz 500 K Special Roadster by Sindelfingen/ Foto: RM Sotheby´s

Am Ende bleibt der Eindruck einer Marke, die ihr eigenes Erbe befragt. Nicht nostalgisch, sondern analytisch. Mercedes experimentiert mit der Idee, dass Luxus künftig weniger mit Besitz, sondern mit Bewahrung zu tun hat – mit Dingen, die bleiben dürfen, wenn alles andere verschwindet.

Fotos: Mercedes-Benz, RM Sotheby´s