F76: Ein Ferrari für die Cloud

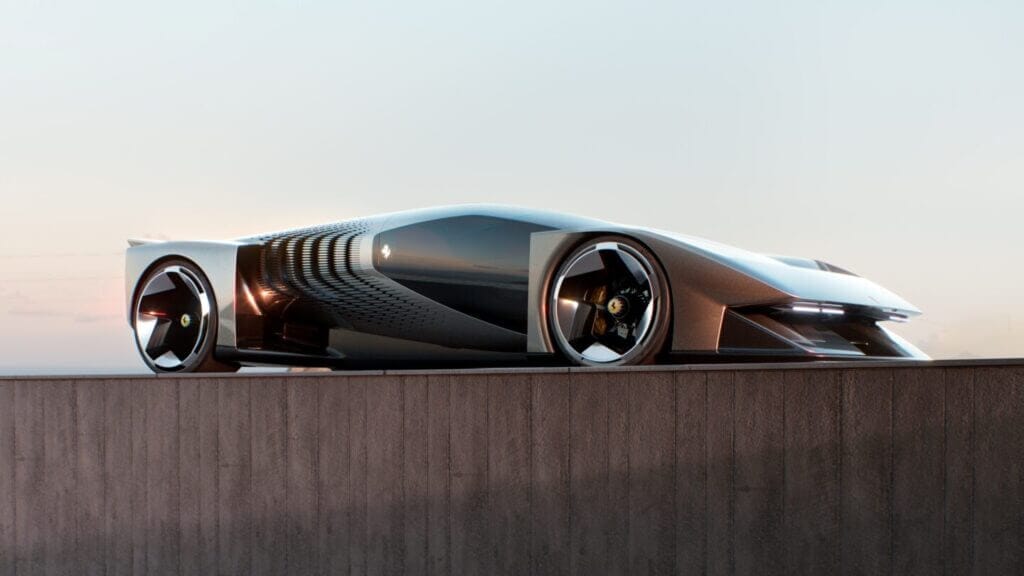

Ein Ferrari ohne V12, ohne Karbon und ohne Sound. Undenkbar? Realität: Der F76 ist das erste Fahrzeug aus Maranello, das ausschließlich digital existiert, als NFT auf der Blockchain. Ein Hypercar ohne Gewicht, geschaffen vom Designzentrum unter Flavio Manzoni. Kein Render für ein Showcar, sondern ein echtes Forschungsobjekt, in dem sich Tradition und Algorithmus kreuzen.

![]()

Der Name ist Erinnerung und Provokation zugleich. F76 steht für 76 Jahre seit Ferraris erstem Triumph in Le Mans. 1949 gewann Luigi Chinetti im 166 MM Barchetta das 24-Stunden-Rennen. Damals mit Schweiß und Benzin. Heute ehrt Maranello denselben Sieg ausgerechnet mit einem Auto, das nicht auf Asphalt fährt, sondern auf Servern läuft. Der F76 wurde für Mitglieder des Hyperclub-Programms entwickelt – eine kleine Gemeinschaft von Kunden, die den Rennwagen 499P in der Langstrecken-WM begleiten. Der virtuelle Ferrari ist eines der Sammlerstücke dieser Initiative. Statt Motorengeräusch gibt es Metadaten, statt Drehmoment NFT-Eigentumsrechte. Ein digitales Sammlerstück, als Symbol für die Verbindung von Renntechnik und neuer digitaler Kultur.

Ferrari F76/Foto: Ferrari

Form aus Daten

Der F76 ist kein Auto im klassischen Sinn. Seine Form entstand nicht im Windkanal, sondern im Rechenzentrum. Parametrische Algorithmen verknüpfen Aerodynamik, Struktur und Ästhetik zu einem System. Ergebnis: ein Doppelrumpf-Design, zwei schlanke Körper, verbunden durch einen zentralen Luftkanal, der wie ein tragender Flügel funktioniert. Die Luft teilt sich an der Front, fließt durch die Karosserie und vereinigt sich am Heck unter einem zweiten Flügel, der den Diffusor verlängert. Alles wirkt wie aus einem einzigen Gedanken gefräst – nur eben nicht aus Aluminium, sondern aus Datencode.

An den Flanken schneiden vertikale Schlitze ins Volumen, ein Echo des F80, der schon 2014 als Konzept die Richtung vorgab. Die Flügelkanten sind scharf, die Flächen dazwischen weich modelliert, fast organisch. Ferrari spricht von einem Zusammenspiel aus Bionik und Ingenieurwesen – was man auch als digitalisierte Evolution lesen kann.

Der Lack ist eine dreidimensionale Simulation mit schimmernden Lamellen. Sie dienen nicht nur der Optik, sondern lenken virtuelle Kühlströme, als wäre die Karosserie selbst ein Wärmetauscher. Zwei vertikale Heckprofile definieren die Spur, während ein oberer Flügel beide Seiten verbindet. Dazwischen öffnet sich der zentrale Luftkanal wie ein Portal – das visuelle Zentrum des gesamten Entwurfs. Die vier runden Rückleuchten sitzen im Flügel, sauber integriert, fast unmerklich.

Vorne spannt sich ein schwebendes Band zwischen den Flügeln, eine Neuinterpretation des „floating splitter“, der beim F80 erstmals auftauchte. Unter diesem Band tauchen Rampen ab, die Einlässe für den Luftstrom bilden. Links und rechts sind versenkbare Scheinwerfer eingelassen – eine Reminiszenz an die Ferrari-Modelle der 70er und 80er Jahre, vom 308 GTB bis zum Testarossa.

Ferrari F76/Foto: Ferrari

Innenraum für zwei, Kontrolle für keinen

Auch innen denkt der F76 neu. Zwei getrennte Cockpits, doppelte Steuerung, aber elektronische Synchronisation. Beide Insassen erleben dasselbe, jede Bewegung des einen überträgt sich auf das System des anderen. Drive-by-Wire ersetzt Mechanik, Gleichzeitigkeit ersetzt Kontrolle. Der Innenraum ist ein Labor für die Beziehung zwischen Mensch und Maschine – oder zwischen zwei Menschen, die denselben digitalen Ferrari steuern.

Ferrari F76/Foto: Ferrari

Wirtschaftliche Realität eines virtuellen Ferraris

Hinter dem Konzept steckt mehr als Spielerei. Der F76 ist Teil eines Systems, das die Marke Ferrari ökonomisch in die digitale Zukunft übersetzt. Im Hyperclub, der aus den vermögendsten und treuesten Kunden von Ferrari, einem Kreis, der laut Berichten auf nur 100 Mitglieder begrenzt ist, werden regelmäßig sogenannte „Drops“ veröffentlicht – digitale Erweiterungen, die die Besitzer ihren NFTs hinzufügen können. Neue Farbverläufe, Karosserievarianten, Designdetails, alles limitiert und nur für Mitglieder. So entsteht eine exklusive Sammlung digitaler Einzelstücke, die denselben psychologischen Effekt hat wie eine reale Kleinserie.

Diese Drops erfüllen gleich mehrere strategische Zwecke. Sie stärken die Exklusivität, indem sie Besitz zu einem Ereignis machen. Sie binden die wichtigsten Kunden enger an die Marke, weil sie ihnen eine neue Ebene der Beteiligung bieten. Und sie öffnen eine zusätzliche Einnahmequelle, die jenseits des klassischen Fahrzeugverkaufs liegt. Ferrari verdient an den NFTs selbst, an deren Weiterverkauf und an der digitalen Infrastruktur, die den Austausch ermöglicht.

Technisch gesehen basiert das System auf Blockchain-Technologie. Jeder F76 ist als NFT eindeutig zertifiziert, unveränderbar und handelbar. Der Besitz wird über die MyFerrari-App verwaltet, die in Zusammenarbeit mit dem FinTech-Unternehmen Conio eine eigene digitale Wallet integriert hat. Über sie lassen sich nicht nur die Fahrzeuge speichern, sondern auch Zugänge zu exklusiven Events freischalten. Manche Token boten sogar die Chance, an der Verlosung eines echten 499P-Rennwagens teilzunehmen. Ein Brückenschlag zwischen digitalem Prestige und physischer Realität.

Ferrari F76/Foto: Ferrari

Manifest einer verschiebbaren Grenze

Flavio Manzoni nennt den F76 ein „Design-Manifest“. Tatsächlich ist er ein Forschungsobjekt. Seine generativen Strukturen, die geteilte Karosserie, die organischen Flügelprofile – all das könnte in kommenden Serienmodellen auftauchen, wenn Material und Technik so weit sind.

Mit dem F76 zeigt Ferrari, dass der Mythos auch in der Cloud funktioniert. Und während der Rest der Branche noch versucht, Emotionen zu elektrifizieren, hat Ferrari sie bereits tokenisiert.

Fotos: Ferrari