60 Jahre Targa: Wie ein Bügel zum Mythos wurde

Wenn man heute über den 911 Targa spricht, klingt das fast wie ein Widerspruch in sich: ein Porsche, der offen fährt, aber irgendwie auch nicht. Halb Coupé, halb Cabriolet, dazwischen ein glänzender Metallbügel, der seit sechs Jahrzehnten mehr ist als nur Karosserieteil. Er ist Sicherheitsversprechen, Stilmittel und Markenzeichen zugleich. Und er ist der Beweis, dass Ingenieure manchmal die besten Designer sind – zumindest, wenn die Politik ihnen im Nacken sitzt.

Der Anfang: Angst vor dem Cabrio-Verbot

Anfang der 60er Jahre stand die Sportwagenwelt Kopf. In den USA, dem wichtigsten Exportmarkt für Porsche, kursierten Pläne, offene Autos wegen mangelnder Sicherheit schlicht zu verbieten. Wer damals mit einem Cabrio unterwegs war, riskierte im Ernstfall, dass sich die A-Säule schneller verabschiedete als der Fahrer „Highway Patrol“ sagen konnte. Für eine kleine Stuttgarter Sportwagenschmiede wäre ein Cabrio-Verbot wirtschaftlich katastrophal gewesen – offene Autos gehörten zum Portfolio wie Boxermotoren oder das Zuffenhausener Wappen.

Porsche suchte also nach einem Ausweg. Schon in der Entwicklungsphase des 901 (dem späteren 911) wurden verschiedene Ideen diskutiert: klassisches Stoffverdeck, minimalistischer Roadster, Sicherheitscabrio mit Überrollbügel. Die dritte Lösung war die einzige, die Ingenieure und Juristen gleichermaßen überzeugte. Ein fest integrierter Bügel aus Stahl sollte die offene Karosserie so stabil machen, dass selbst strengste Behörden zufrieden waren. Was damals pragmatisch klang, wurde später zur Design-Ikone.

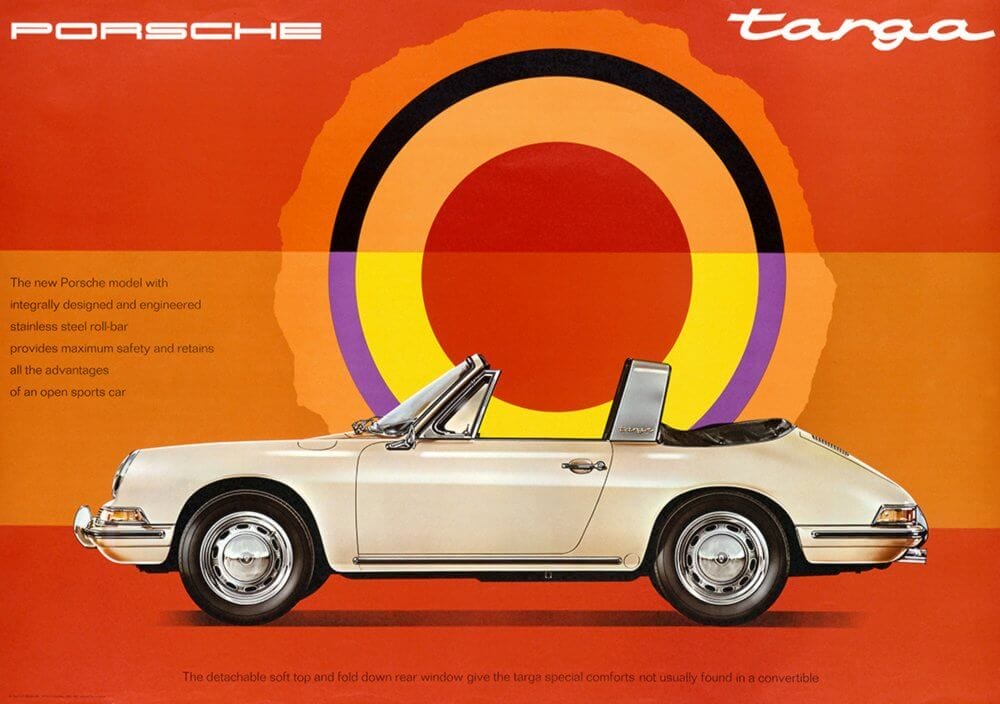

Urmodell 911 Targa Softwindow/Foto: Porsche AG

1965: Die Premiere in Frankfurt

Auf der IAA 1965 in Frankfurt stand er plötzlich da: der Porsche 911 Targa. Der Name war eine Hommage an die Targa Florio, das sizilianische Straßenrennen, auf dem Porsche zuvor reihenweise Siege eingefahren hatte. Verkaufsleiter Harald Wagner hatte die Idee – und prägte damit ein neues Wort im automobilen Vokabular. „Targa“ war ab sofort kein Rennen mehr, sondern eine ganze Fahrzeuggattung.

Das Konzept: Vorne ein herausnehmbares Dachteil, hinten eine flexible Kunststoffheckscheibe mit Reißverschluss, dazwischen der berühmte Edelstahlbügel. Porsche warb damals offensiv: vier Fahrvarianten zwischen geschlossenem Coupé und fast Cabrio, plus ein Sicherheitsversprechen, das kein anderer Hersteller bieten konnte. „Das Automobil, das die Freiheit des Cabriolets mit der Sicherheit des Coupés vereint“, lautete der Claim.

Technische Besonderheiten des Bügels

Der Targabügel war nicht nur Show. Der massive Stahlrahmen war mit der Bodengruppe verschweißt und nahm Kräfte auf, die bei Überschlägen entstehen. Verkleidet wurde er mit gebürstetem Edelstahl – aus zwei Gründen: Korrosionsschutz und Sichtbarkeit. Porsche wollte nicht, dass der Bügel unsichtbar integriert wurde, sondern ihn bewusst als Designelement zeigen. Sicherheit sollte nicht versteckt, sondern zelebriert werden. Später gab es den Bügel auch schwarz eloxiert, passend zum Zeitgeist der 70er und 80er.

Die Konstruktion machte den Targa zu einem eigenständigen Modell. Während klassische Cabriolets mit klapprigen Verdecken oft klapperten wie ein leerer Werkzeugkasten, bot der Targa ein Maß an Steifigkeit, das Kunden überzeugte. Gleichzeitig ließ sich das Dachteil falten und im Kofferraum verstauen.

Porsche 911 2.0 Targa „Softwindow“/Foto: Porsche AG

Evolution der Heckscheibe

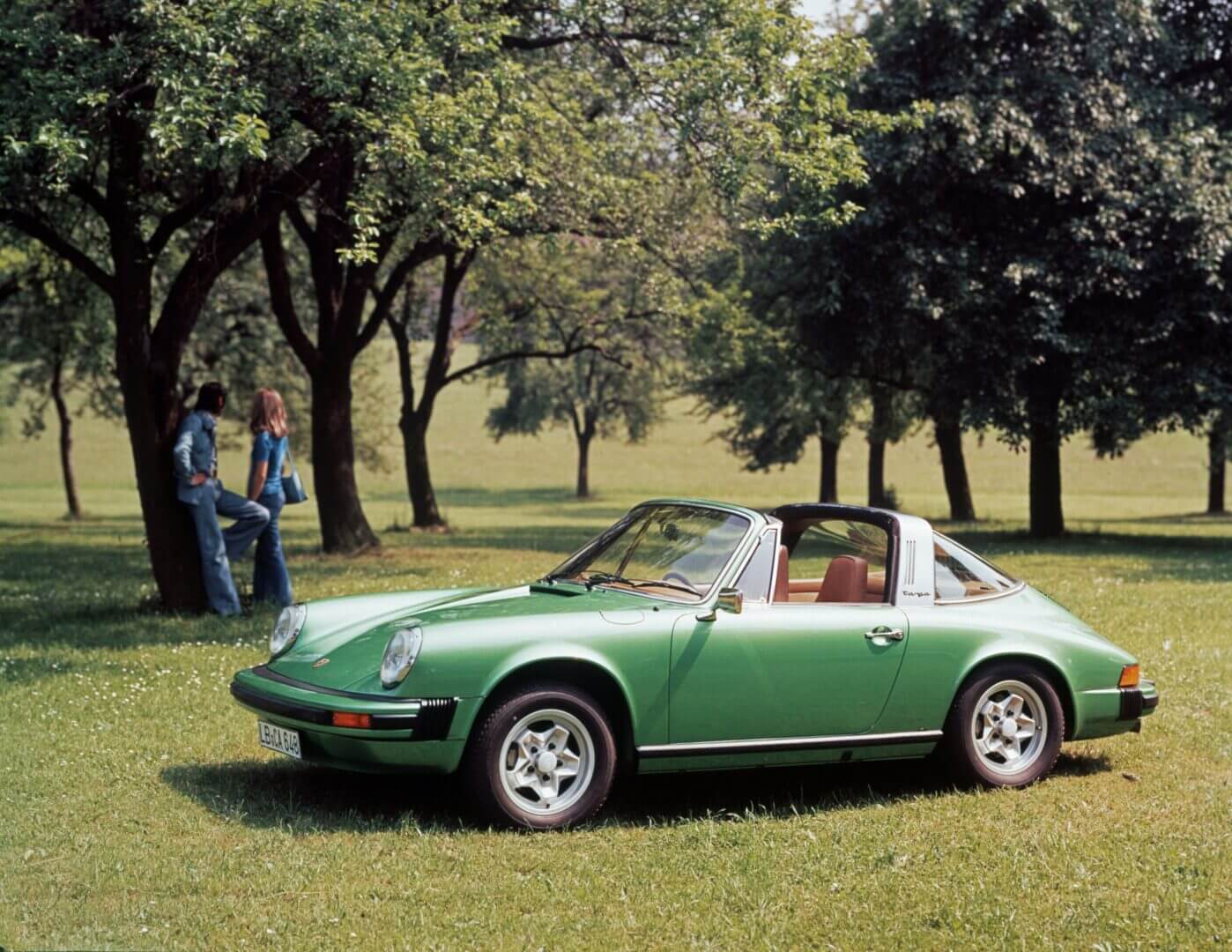

Das erste Targa-Jahrzehnt war geprägt von der flexiblen Kunststoffheckscheibe. Sie konnte geöffnet oder per Reißverschluss komplett entfernt werden – praktisch, aber wenig langlebig. Schon 1969 ersetzte Porsche sie durch eine feststehende Glasheckscheibe mit markantem Panorama-Charakter. Damit änderte sich das Gesicht des Targa nachhaltig: weniger Roadster-Look, mehr eigenständige Silhouette. Diese Lösung blieb bis in die 1980er Jahre das Erkennungszeichen.

Vom 914 bis zum Carrera GT: Der Targa-Gedanke verbreitet sich

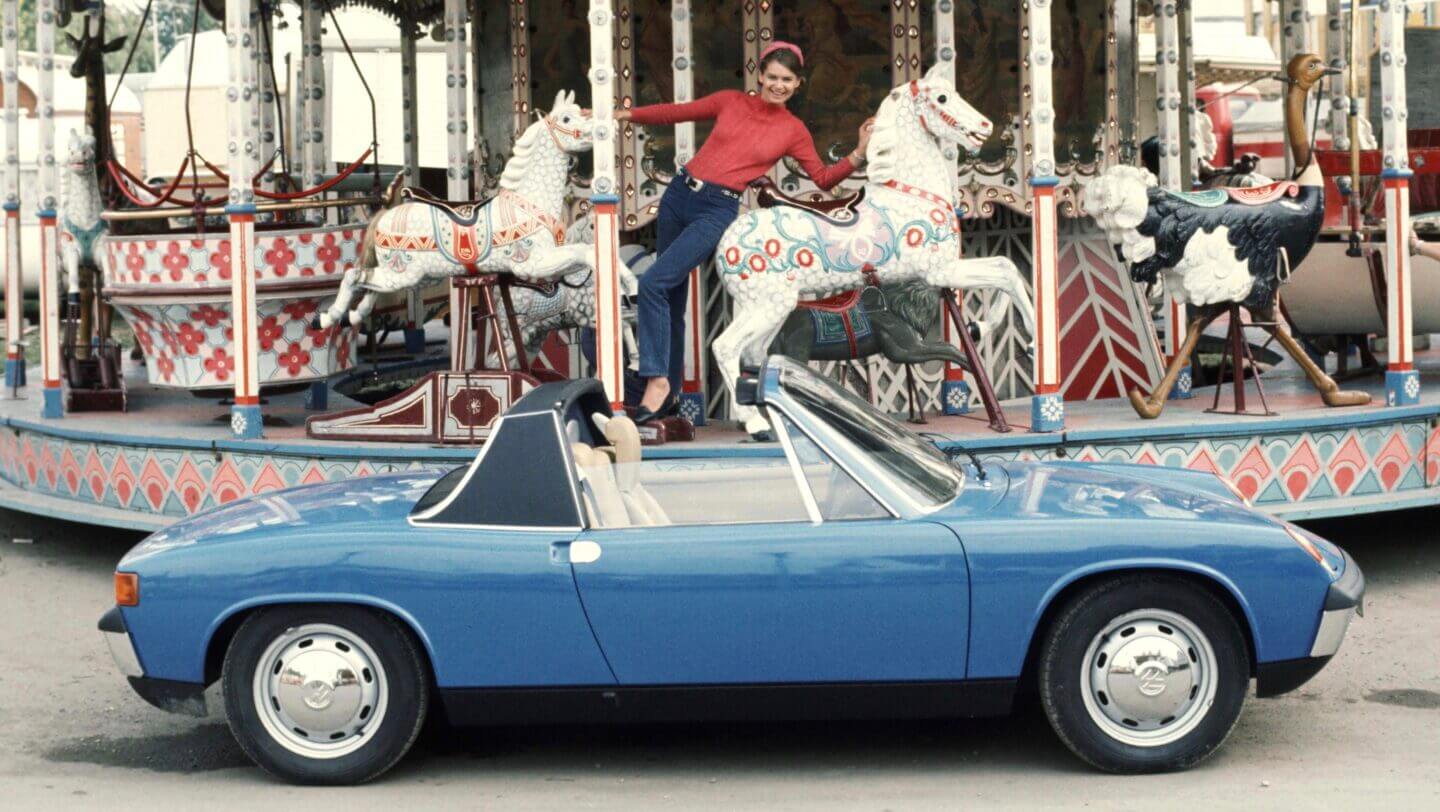

Der Targa-Gedanke war so überzeugend, dass Porsche ihn auch in andere Modelle übernahm. Der 914, der gemeinsam mit Volkswagen entwickelte Mittelmotor-Sportwagen, trug ebenfalls ein Targadach. Später griff selbst der Carrera GT, Porsches Supersportler der 2000er Jahre, das Prinzip auf: fester Überrollschutz, herausnehmbare Dachschalen. Und auch andere Marken schauten ab. Fiat, Triumph oder Saab präsentierten Modelle mit ähnlichem Konzept – aber nur in Stuttgart wurde daraus ein ikonisches Markenzeichen.

Targa 996/Foto: Porsche AG

1990er: Der Versuch ohne Bügel

Mit dem 911 der Generation 993 kam 1995 ein Bruch. Porsche wollte den Targa modernisieren – und entschied sich gegen den klassischen Bügel. Stattdessen gab es ein großflächiges Glasdach mit Schiebedachmechanik, das wie eine riesige Glaskuppel wirkte. Technisch war das spannend, optisch aber fehlte vielen Fans die ikonische Linie. Das Auto war praktisch ein Coupé mit Panoramadach – sicher clever, aber der Charakter ging verloren. Man könnte sagen: Targa ohne Bügel ist wie Weißwurst ohne Senf.

Targa/Foto: Porsche AG

2014: Das große Comeback

Erst 2014, mit der Generation 991, kehrte der Bügel zurück – und wie. Porsche kombinierte den klassischen Look von 1965 mit modernster Mechanik. Ein Knopfdruck genügte, und eine komplexe Choreografie aus Glasheckscheibe, Stoffverdeck und Stahlbügel verwandelte den Wagen. Wer das Dach öffnete, bekam eine kleine Bühnenshow: Die gesamte Heckscheibe klappte nach hinten, das Dachteil verschwand elektrisch hinter den Fondsitzen, die Scheibe schloss sich wieder. Sekunden später stand da ein moderner Targa – optisch Urmodell, technisch Hightech. Ein Statement: Manchmal ist die beste Zukunft die Rückkehr zur Vergangenheit.

Targa 992/Foto: Porsche AG

Der Bügel als Design-Ikone

Warum funktioniert dieses Bauteil so gut? Weil es mehr als Technik ist. Der Targabügel gibt dem 911 in dieser Version eine unverwechselbare Linie. Seitlich betrachtet, wirkt er wie eine tragende Säule zwischen Vorderwagen und Heck. In Zeiten, in denen Cabriolets oft austauschbar wirken, schafft der Bügel Identität. Er ist so charakteristisch wie die runden Scheinwerfer oder der Heckmotor.

Dazu kommt: Der Bügel erzählt eine Geschichte. Von amerikanischen Sicherheitsdebatten, von cleverem Ingenieursdenken und von einem Design, das eigentlich aus der Not geboren wurde – und sich trotzdem zu einem Alleinstellungsmerkmal entwickelte. Es gibt viele schöne offene Autos. Aber nur ein einziges mit diesem Bügel.

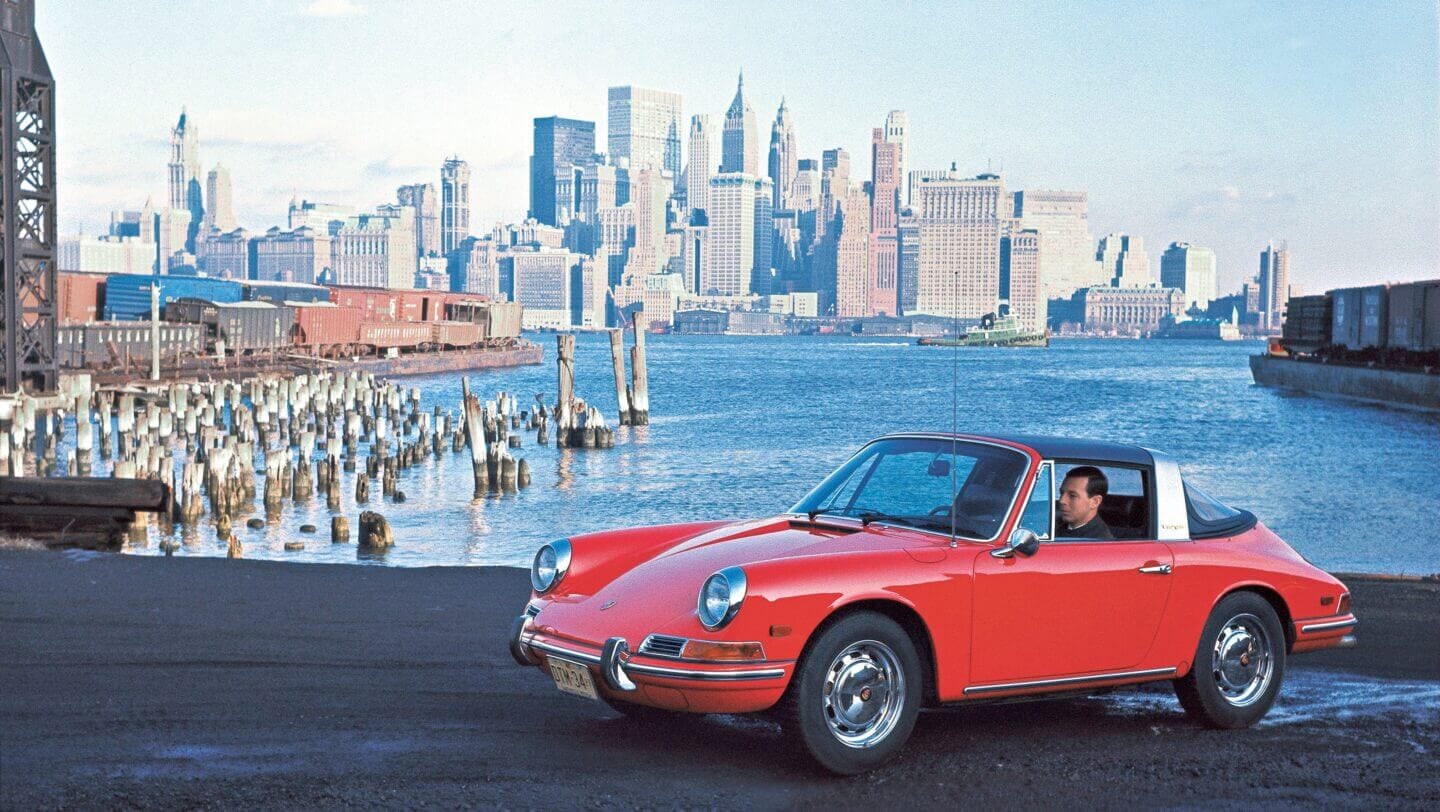

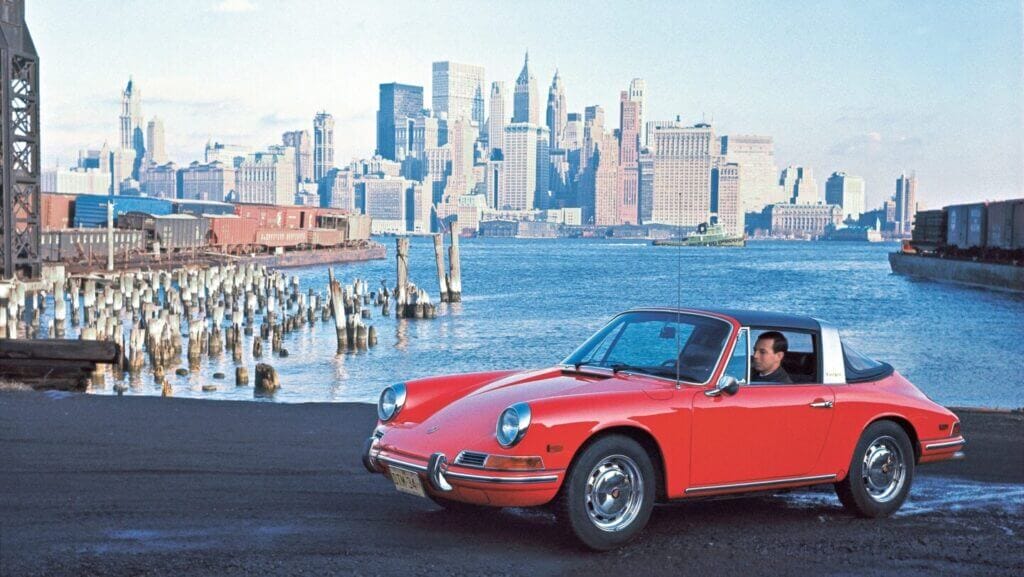

911 Targa in New York, 60er Jahre/Foto: Porsche AG

60 Jahre später: Was bleibt?

Heute, 60 Jahre nach dem Debüt, ist der Targa längst fester Bestandteil der 911-Familie. Er ist teurer als Coupé und Cabrio, technisch aufwendiger und logistisch komplizierter in der Produktion. Und doch verkauft er sich gut – nicht, weil er das rational beste 911-Derivat wäre, sondern weil er ein rollendes Stück Ingenieurskunst ist, das seine eigene Kategorie definiert hat.

Und das ist vielleicht das größte Kompliment, das man einem Auto machen kann: Wenn ein Name zum Gattungsbegriff wird. Heute spricht man auch bei Fiat oder Ferrari von „Targa“ – und jeder weiß, was gemeint ist. Dabei begann alles mit einem simplen Bügel aus Stahl, der eigentlich nur amerikanische Bürokraten beruhigen sollte.

Fotos: Porsche AG